La vida centrada de Gisella Perl

Cogió en sus manos al bebé de dos días. Sintió templado. Le dio un beso, suave, en la cara suave. Acarició el cabello. Ahogó. Y lo escondió bajo una pila de cadáveres que esperaba ser incinerado.

Gisella Perl nació en 1907 en Sighetu Marmatiet (entonces Hungría, ahora Rumanía). Fue la primera mujer y primera judía que terminó la secundaria en el pueblo. Soñaba con hacer medicina. Su padre la negó porque temía que le impidiera la fe y se alejara del judaísmo. Su hija le sedujo jurando sobre un libro sagrado: “Prometo, vaya donde vaya, y en cualquier situación, siempre seré buen judío y verdadero judío”.

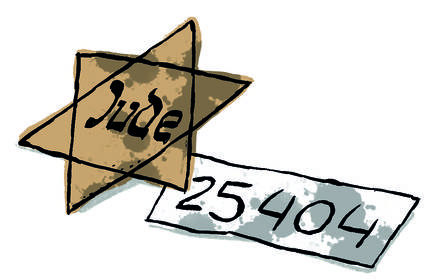

Cumplió su sueño y se hizo ginecólogo. Amaba mucho su trabajo y tenía muy buena reputación. Trabajó hasta que en mayo de 1944 los nazis invadieron la región. Se llevaron 13.000 judíos, la mayoría de ellos a Auschwitz, entre ellos Perl y su marido y su hijo. La hija se escondió en casa de otra familia.

Acumulados en vagones de ganado, sin agua ni comida, llegaron a Auschwitz después de ocho días de viaje. Perl fue uno de los cinco médicos que el Dr. Mengele eligió para trabajar en el “hospital” del campo de concentración. Saberlo le alivió un poco su disgusto, esperando poder ayudar a sus compañeros como médico. Pero pronto se dio cuenta de que en ese lugar no había rendija para la esperanza. “No te preocupes por las herramientas de trabajo —le dijeron, al mismo tiempo que quitó las herramientas que llevó—, no tendrás ninguna”. Ni herramientas, ni camas, ni vendajes, ni medicamentos...

Y la escasez de alimentos era aún más grave que la falta de equipamiento. “Tenía más trabajo después de la distribución de la comida —recordaba Perle—, tenía que atar las cabezas sangrientas con las costillas rotas y limpiar las heridas”.

Tuvo que realizar cientos de operaciones sin anestesia. Los dos tipos de intervenciones más frecuentes eran las de las mujeres que partían y las de sutura de las lesiones de mama. Y para eso sólo tenía un cuchillo.

Muchas veces se esforzaba verbalmente por aliviar los dolores de los enfermos: “Les atendía con mi voz contándoles bonitas historias, diciendo que algún día volveríamos a celebrar cumpleaños y algún día volveríamos a cantar”.

El Dr. Mengele le ordenó que informara de todas las mujeres embarazadas, que las llevarían a otro campo y les darían más comida y leche. “Todavía era ingenuo —escribiría Perl— para creer a los alemanes, hasta que un día me tocó hacer una encomienda junto a los hornos crematorios, hasta que vi con mis ojos lo que hacían a esas mujeres. Varios hombres y mujeres de la SS los rodeaban y los golpeaban con la cabeza y la barbarie, los mataban, los arrastraban tirando del pelo y los golpeaban en el estómago con tiros alemanes duros. Y cuando caían, los echaban vivos al horno crematorio”.

Cuando lo vio, se quedó clavado en el suelo, sin poder moverse, sin gritar, sin poder escapar. “Poco a poco, el horror se convirtió en fuerza, en fuerza de lucha, y esa fuerza me despertó y me dio la razón de vivir. Tenía que seguir vivo. Estaba en mi mano salvar a todas las mujeres que estaban embarazadas en mi campo de un destino terrible; si no había otra manera, la vida de sus bebés no nacidos había sido destruida”.

Decidió que en Auschwitz no habría más embarazadas. En las noches oscuras, en los rincones oscuros del recinto, en el suelo, sucio, sin una gota de agua, hizo lo que tenía que hacer. “Siempre con prisas, todo con mis cinco dedos, en la oscuridad, en condiciones increíbles”.

Un día el doctor Mengele le dio otra orden. Le dijo que las mujeres embarazadas dejarían de morir y dejarían de dar a luz en el hospital. Eso sí, los niños los tendría que llevar él mismo a incinerar. Se sintió feliz con la noticia. Poder dar a luz en el suelo limpio del hospital era una diferencia enorme para la salud de estas mujeres, y si alguna vez conseguían salir de allí, tendrían más posibilidades de volver a quedarse embarazadas.

Al regresar Mengele, el hospital tenía 292 embarazadas. “Se metió a la aguja, a la fusta y a la pistola en la mano, y doscientas noventa y dos mujeres fueron cargadas en un camión y lanzadas con vida a las llamas del horno crematorio”.

A finales de 1944 fue trasladado al recinto de Bergen-Belsen junto a otros presos. Allí permaneció hasta que en abril de 1945 fueron liberados por los británicos. Pronto comienza a buscar familia y descubre que su marido y su hijo han sido asesinados, además de otros familiares, vecinos y conocidos.

Hundido, intentó suicidarse. Pero fracasó y fue trasladado a un convento francés para completarlo. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde impartió conferencias sobre el Holocausto y recaudó fondos para los refugiados. Allí fue acusado de ayudar a los médicos nazis y de violar los derechos humanos. Pero, gracias a los testimonios de cientos de ex presidiarios que salvaron su vida, demostró que no lo hizo.

“No quería ser médico más, sólo quería ser testigo y voz de lo ocurrido”, decía. Pero finalmente, en 1948, ingresó como ginecólogo en el hospital Mount Sinai. Era la única mujer. Se convirtió en especialista en el tratamiento de la esterilidad. Entre 1955 y 1972 publicó nueve artículos sobre infecciones vaginales.

En 1978 descubre que su hija estaba viva y que vivía en Israel y se fue allí. Allí continuó, en adelante, como voluntaria en un hospital acompañando a los partos.

En Estados Unidos e Israel trabajó durante unos 40 años y ayudó a más de 3.000 niños a nacer. Escribió en su autobiografía que cada vez que entraba en la sala de partos rezaba: “Dios mío, me debe una vida, me debe un niño vivo”.