Aclaran el origen, edad y evolución de la Gran Mancha Roja de Júpiter

Desde el siglo XVII se han analizado las observaciones históricas de la Gran Mancha Roja de Júpiter y se han desarrollado modelos numéricos para explicar la génesis, naturaleza y evolución de este fenómeno meteorológico. En este trabajo han colaborado investigadores de la Universidad del País Vasco, la Universidad Politécnica de Cataluña, BarcelonaTech (UPC) y el Barcelona Supercomputing Center (CNS-BSC), que han publicado sus resultados en la revista Geophysical Research Letters de la American Geophysical Union.

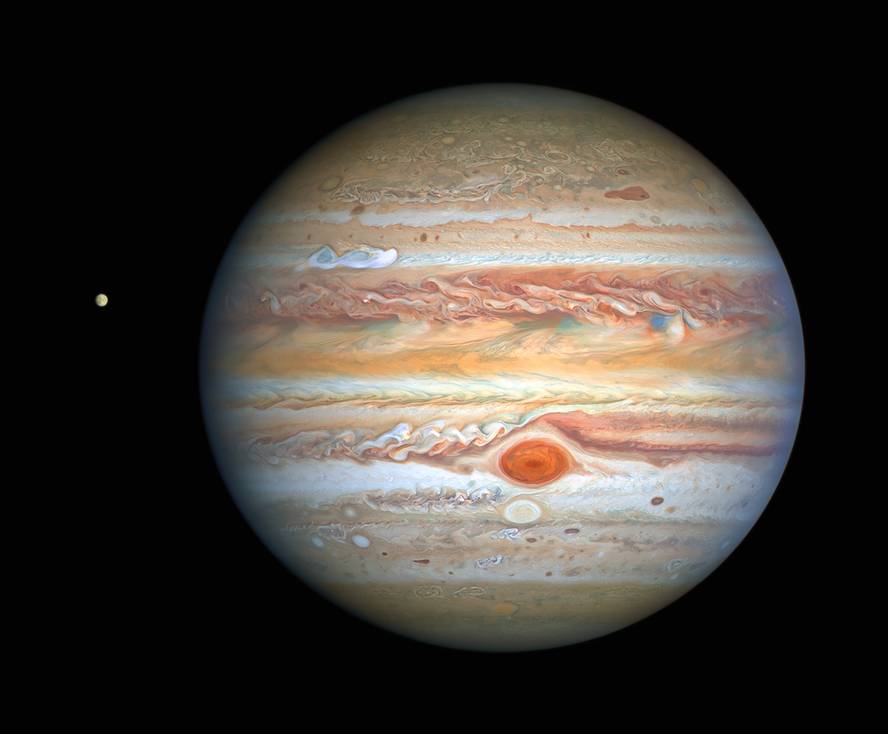

Según el artículo, la Gran Mancha Roja de Júpiter es probablemente la estructura atmosférica más conocida fuera de la Tierra. De hecho, su gran tamaño (hoy en día el diámetro de la Tierra) y su color rojizo hacen que sea fácilmente visible, incluso con pequeños telescopios. La Gran Mancha Roja de Júpiter es un gran remolino anticiclónico que circula por su periferia a una velocidad de 450 km/h. Es el remolino más grande y más descuidado de las atmósferas de los planetas del Sistema Solar, pero su edad y su génesis son objeto de discusión.

Los primeros estudios de la Gran Mancha Roja se deben al astrónomo Giovanni Domenico Cassini. En 1665 encontró un óvalo oscuro en la misma latitud que la Gran Mancha Roja y le llamó Mancha Permanente. Fue observado hasta 1713 y posteriormente se perdió su huella durante 118 años. En 1831 y siguientes años S. Schwabe vio una estructura clara, aproximadamente ovalada y de la misma latitud que la Gran Mancha Roja. Puede considerarse la primera observación de la actual Gran Mancha Roja.

En el estudio realizado, los autores han analizado, por un lado, la evolución del tamaño a lo largo del tiempo, su estructura y los movimientos de las dos formaciones meteorológicas, recurriendo a fuentes históricas de mediados del siglo XVII, a fuentes poco conocidas a partir de la invención del telescopio. De las mediciones de tamaño y movimientos se deduce que es muy improbable que la actual Gran Mancha Roja sea una Mancha Permanente vista por Cassini. Probablemente, la Mancha Permanente desapareció alguna vez a mediados de los siglos XVIII y XIX; así, el jefe de investigación, Agustín Sánchez Lavega, explica que la Mancha Roja, por el momento, tiene más de 190 años de vida. La Mancha Roja, que en 1879 tenía un tamaño de 39.000 km en su eje más largo, se ha ido contrayendo y se ha redondeado hasta alcanzar en la actualidad los 14.000 km.

Por otra parte, desde la década de 1970, varias misiones espaciales han analizado de cerca este fenómeno meteorológico. Recientemente, los instrumentos de la misión Juno en órbita alrededor de Júpiter han demostrado que la Gran Mancha Amarilla no es muy profunda (unos 500 km).

Para conocer cómo surgió este terrible remolino, los equipos de la UPV/EHU y la UPC han realizado simulaciones numéricas en superordenadores españoles, como el MareNostrum IV del BSC, integrado en la Red Española de Supercomputación (RES), a través de dos modelos complementarios del comportamiento de los torbellinos en la atmósfera de Júpiter. En el planeta gigante predominan las intensas corrientes de viento que recorren los paralelos alternando en su dirección con la latitud. Al Norte de la Gran Mancha Roja, el viento sopla hacia el Oeste a una velocidad de 180 km/h, mientras que al Sur golpea en sentido inverso hacia el Este a una velocidad de 150 km/h. Esto crea una gran cizalla de norte a sur a la velocidad del viento, componente fundamental para el crecimiento del remolino en su interior.

En el estudio se han analizado diversos mecanismos para explicar su génesis, como la erupción de una gigantesca supertormenta, muy parecida a las que se observan de forma intermitente en el planeta gemelo Saturno, o la fusión de muchos de los pequeños remolinos creados por la cizalla de viento. Los resultados indican que, aunque en ambos casos se forma un anticiclón, éste no se corresponde con la forma y propiedades dinámicas de la actual Gran Mancha Roja.

En otro grupo de experimentos numéricos, el estudio de la formación parte de una conocida inestabilidad de los vientos. Consideran que esta inestabilidad es capaz de crear una célula alargada que sería una mancha de proto, una Mancha Roja en formación. Su contracción provocaría la densa y rápida giratoria Gran Mancha Roja que se ve a finales del siglo XIX. La formación de grandes células alargadas se ha visto en la formación de otros remolinos importantes de Júpiter. Utilizando dos modelos numéricos, uno en la UPV/EHU y otro en la UPC, los investigadores han llegado a la conclusión de que si la velocidad de rotación de la mancha de proto es menor que la de los vientos del entorno, se divide y es imposible crear un remolino estable. Y, si es muy alto, sus propiedades no se corresponden con las características de la actual Gran Mancha Roja.

El objetivo de las futuras investigaciones será intentar reproducir en el tiempo la contracción de la Gran Mancha Roja para conocer con más detalle los mecanismos físicos subyacentes a su mantenimiento en el tiempo. Al mismo tiempo, tratarán de predecir si la Gran Mancha Roja se desintegrará y desaparecerá, al alcanzar un tamaño límite, como pudo suceder con la Mancha Permanente de Cassini, o si se estabilizará en un tamaño límite en el que puede permanecer durante largos años.